每五款就有一款用上AI!Steam新品节超500款游戏披露生成式AI应用

2025年10月的Steam新品节已于近日圆满落幕。根据对参展作品公开资料的统计分析,本届活动共有超过500款游戏在其页面中明确披露使用了生成式AI技术,显示出AI在游戏开发领域的渗透速度远超外界想象。

本届新品节共有2960款游戏参展,其中507款在Steam提供的“AI生成内容披露”栏目中主动标注使用生成式AI。考虑到其中3款游戏的披露表述较为模糊,研究人员在最终数据中将其调整为504款,占比约17.03%。

换句话说——每五款参展游戏中,就有接近一款公开承认使用了AI技术。

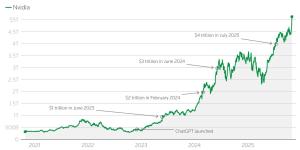

这一比例无疑相当惊人,也意味着生成式AI已经从概念阶段,迅速进入游戏制作的实用层面。与去年同期相比,AI在游戏开发环节中的使用频率呈数倍增长,从配音、剧本、原画到测试调优,几乎无所不包。

需要指出的是,这项统计仅反映“已公开披露”的部分,并不代表AI使用的全貌。

例如,《多重人生》《Hotel Barcelona》等作品在Steam页面中并未填写AI相关信息,但其开发团队在此前采访中已明确承认,制作过程中使用了生成式AI工具进行原型设计与文本辅助创作。

业内人士认为,实际使用AI的游戏数量远高于公开数字。许多独立团队或中小型工作室出于技术保密、版权风险、或玩家舆论等考虑,并未在页面上进行标注。

此外,还有部分游戏在早期阶段使用AI进行素材生成、代码测试或剧情草案辅助,这些“隐形应用”往往难以被外界察觉。由此推算,真实的AI参与比例可能接近三成甚至更高。

生成式AI对游戏行业的影响正在全面展开。早期的AI仅用于辅助绘图或写作,而如今,它已能生成完整的角色语音、对话逻辑,甚至实时调整剧情走向。

这种技术的加入,使得中小开发者的创作门槛大幅降低,也让独立游戏的制作周期更短、试错成本更低。

从效率角度看,AI显然是“生产力革命”;但与此同时,它也带来了新的问题——例如版权归属、原创性争议、以及玩家对“机器生成内容”的接受度。

一些玩家认为,AI让游戏变得更丰富、互动性更强,是推动行业革新的新动力;也有人担心,滥用AI会让作品失去“人味”,削弱游戏的艺术性与情感表达。

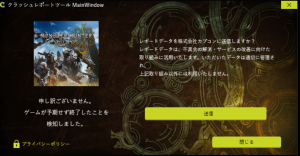

目前,Steam已要求开发者在游戏页面上主动披露AI使用情况,这一制度正在成为行业标准。

未来,随着监管与法律环境逐步完善,AI创作或许会被纳入更清晰的定义与责任框架中。

无论如何,AI在游戏产业的角色已不可逆转。它既是加速器,也是挑战者。如何在效率与创意之间找到平衡,将成为未来几年游戏开发者必须面对的核心问题。

从这届新品节的数据来看,生成式AI已不再是“未来趋势”,而是正在发生的现实。

它让开发流程更高效、内容更庞大,同时也引发了对创意真实性的讨论。未来的游戏世界,或许会在“人类想象力”与“机器生成力”的融合中诞生新的艺术形态。

那么,你怎么看?

AI究竟是让游戏开发进入新纪元的利器,还是威胁创作灵魂的隐忧?

欢迎在评论区留下你的看法——或许,下一个由AI参与打造的游戏,就正在你的Steam愿望单中。